«Il y a quelque chose de très fort, de très humain, qui se joue là-dedans…»

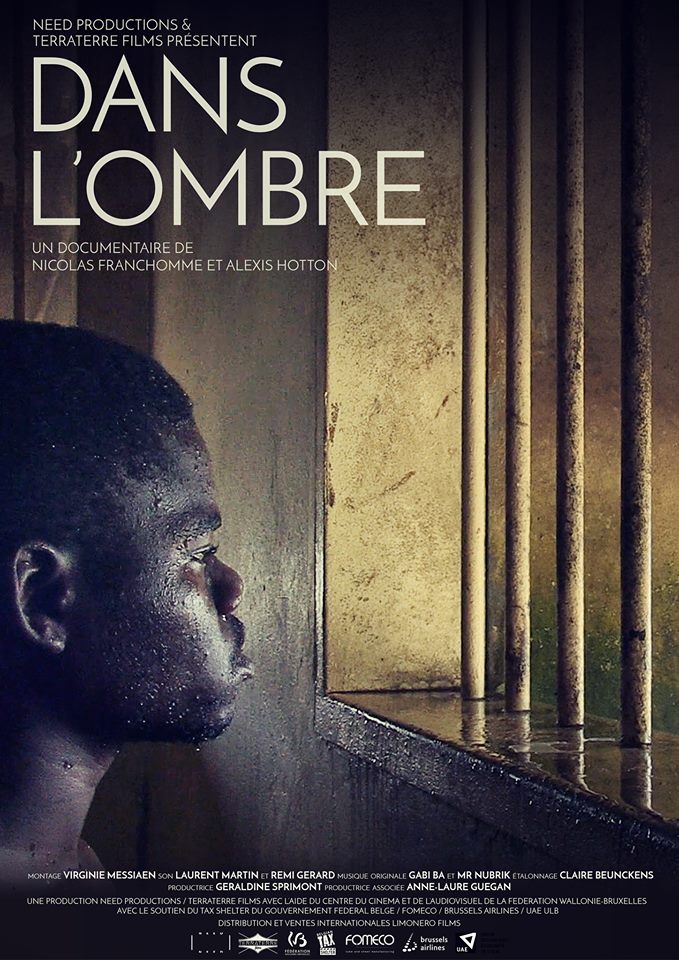

«Dans l’ombre», le film documentaire des réalisateurs bruxellois Alexis Hotton et Nicolas Franchomme, nous ouvre les portes de la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan, la MACA, que l’on présente comme la «plus grande prison d’Afrique de l’Ouest». Entre surpopulation carcérale, effectif réduit, pour le personnel pénitentiaire, et la fameuse «ration pénale», il existerait tout de même, intra-muros, «une certaine stabilité». Les ingrédients de la recette-maison? Les codes, les règles, le respect de la hiérarchie, une institution à faire tourner, l’indispensable collaboration, le partage, le «bara», le «Baygon», etc. Dans cet entretien, Alexis Hotton revient aussi sur les conditions de tournage et sur la dimension profondément «humaine» de ce film où la prison reste tout de même le «personnage principal». « Dans l’ombre», «61 minutes dans sa version festival», a justement été sélectionné dans la catégorie «Moyen métrage» du Festival du film documentaire de Saint-Louis, au Sénégal, qui s’est achèvé ce 9 décembre.

Comment en êtes-vous venus à vous intéresser à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan ?

Alors…Déjà nous, on avait le désir, à la fin de l’Université (l’Université Libre de Bruxelles, Ndlr), de faire quelque chose dans le documentaire. Je dois aussi rappeler que Nicolas (Nicolas Franchomme, l’autre réalisateur, Ndlr) a travaillé en Afrique pour une Fondation, sur la problématique qui était celle de son mémoire, celle des joueurs de foot africains, mais considérés comme problème migratoire. C’est là-bas qu’il a entendu quelqu’un de la Croix-Rouge parler de la prison, et donc quand il est revenu, il m’a parlé de différentes choses qu’il a vécues là-bas. La prison, forcément, ça a retenu mon attention, et donc on a décidé… En fait, à la base, on a décidé de s’intéresser à l’univers carcéral africain, et quand on a regardé un peu ce qu’il y avait comme prisons, comme documents qui existaient, on s’est rendu compte que la prison d’Abidjan, la MACA, la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan, c’était la plus grande d’Afrique de l’Ouest, qu’elle avait cette architecture très particulière, puisqu’elle est construite sur un modèle français à la fin des années 70-début 80, et qu’elle est coincée entre le quartier populaire, très animé et très connu de Yopougon, à Abidjan, la forêt du Banco, qui est le dernier bras de forêt primaire, donc on parle de jungle, de vraie forêt ancienne, à côté de la capitale. C’est un peu le poumon vert de la capitale ivoirienne, et ça crée un contraste visuel énorme : on a ces murs d’enceinte en béton, qui sont entourés par une jungle, avec des arbres de plusieurs dizaines de mètres qui sont absolument magnifiques, et donc visuellement il y avait quelque chose…En plus, dans cette prison-là, il y avait différentes populations, des hommes, des femmes, il y avait aussi des mineurs, mais on n’a pas travaillé là-dessus parce qu’on voulait pouvoir travailler directement avec les personnes, et avec les mineurs il faut tout de suite l’autorisation parentale…Et donc voilà, on est partis une première fois en février 2015, pour rencontrer le ministre de la Justice. Ça n’a pas été facile, mais on a réussi à le rencontrer, et lui nous a dit : «Je comprends ce que vous voulez faire, et ce qui me convainc dans ce projet, c’est que vous restez un mois.» En termes documentaires, un mois c’est très court, mais par rapport aux équipes de télé et aux gens qui venaient d’habitude, notre séjour d’un mois a su convaincre les gens. Puis, on a réussi aussi en lui (le ministre de la Justice, Ndlr) expliquant qu’on voulait montrer quelque chose en clair-obscur, c’est-à-dire à la fois les choses qui vont, qui font que ça tient et que ça marche, et là aussi où il y a des difficultés, il y a des manquements, il y a de la galère quoi…Il nous a dit : « Ok ». On a tourné sur un mois, donc en mai 2015, et on allait tous les jours à la prison.

Vous parlez de clair-obscur. Qu’est-ce qui marche et qu’est-ce qui ne marche pas finalement à la MACA ?

Alors, donc la MACA, la prison, elle a été conçue pour 1500 personnes, à l’origine, mais elle abrite jusqu’à 5000 détenus. Nous, au moment où on tournait, il y avait presque 4000 détenus. Du coup, il y a un problème de surpopulation, ça c’est évident, il y a aussi un problème au niveau alimentaire (la première chose dont les prisonniers parlent), c’est difficile de se suffire de la ration pénale : elle est vraiment insuffisante pour les gars quoi ! C’est un gobelet de riz par jour, avec la sauce pénale qui est très très diluée dans l’eau. Pour eux, c’est très dur de compter juste là-dessus, donc il faut se débrouiller pour essayer de trouver ce qu’ils appellent un bara, un petit boulot, pour avoir un peu d’argent, lorsque l’argent ne vient pas de l’extérieur. C’est vrai qu’il y a aussi les colis des familles qui aident beaucoup, mais voilà, c’est bien d’avoir un petit boulot dans la prison elle-même, et c’est là que notre film s’est vraiment construit…Si vous voulez, il y a une co- gestion entre les détenus et les personnels pénitentiaires. Comme j’ai dit, les détenus, ça monte jusqu’à 5000, les gardes, c’est en dessous de 500, un peu de plus de 450 personnes, donc forcément il faut qu’ils se parlent, qu’ils travaillent ensemble, si on veut que ça se passe bien. Et il y a tout un système d’organisation, chez les détenus, qui s’est développé, avec des chefs, donc des chefs de bâtiment, des chefs d’étage, des chefs de chambre, des chefs de l’hygiène, des chefs de la nourriture, il y a tout un système qui est très organisé, et qui est inspiré à la fois de l’organisation du village traditionnel là-bas, de l’administration, et de l’armée. C’est un peu les trois composantes qui donnent les éléments qui vont être repris dans cette structure qu’ont créée les détenus. Vous avez aussi une économie interne de la Maca qui s’est développée : tu peux avoir un petit job, il y a un bâtiment pour les prisonniers on va dire des hautes classes sociales, donc les anciens politiciens, les crimes de col blanc, et eux ils paient les plus jeunes pour qu’il n’y ait pas trop de bazar devant leurs bâtiments, pour nettoyer, pour faire à manger, ou pour assurer leur sécurité, même si c’est relativement stable comme prison, et donc ça, du coup, ça permet à des jeunes de bosser. Ceux qui travaillent ont la possibilité de sortir plus tôt du bâtiment, parce qu’ils ont un métier, et comme les prisons sont surchargées, le matin ils ont hâte (de quitter le bâtiment, Ndlr). Avoir un travail permet aussi d’améliorer la ration pénale, tu manges donc tu vas mieux, et pour certains, il y a un cercle vertueux qui se met en route et nous on l’a vu, il y en a qui se disent : « Si je peux faire ça ici, pourquoi je ne peux pas faire ça dehors ? Pourquoi dehors je ne peux pas travailler pour des hommes plus puissants que moi ? Ça me permet, moi, d’aider des plus faibles, de me faire bien voir des plus forts, et de me créer mon chemin à moi dans la société. » Ensuite, ce n’est pas accessible à tout le monde, et si par hasard tu tombes malade, tu te disputes avec les mauvaises personnes etc., tu sors de ce système-là, ça peut très mal se passer pour toi.

Dans leur organisation par exemple, les détenus prélèvent un impôt, qu’ils appellent le «Baygon». Ça se paie une fois par semaine, et ça dépend de la qualité de la cellule : combien de lits il y a, combien de personnes, et ça sert à acheter les produits d’entretien, les produits contre les parasites, un peu plus de nourriture…

« Baygon », comme l’insecticide ?

On pense que c’est ça…On est quasi sûrs que c’est ça. Nous, on l’a vécu : par exemple, il n’y a plus d’électricité dans la cellule, on va prendre de l’argent du « Baygon», pour acheter un nouveau disjoncteur, une nouvelle ampoule, une télé, et donc voilà…En mutualisant un peu les moyens, ils arrivent à s’entraider, et il y a un sentiment d’appartenance très fort par cellule, beaucoup de partage, beaucoup d’entraide.

L’autre chose qui fonctionnait bien selon nous, c’est que la Côte d’Ivoire est un pays très divisé, principalement au niveau ethnique, mais aussi au niveau religieux et politique. Dans la MACA, on retrouve bien sûr ces divisions, mais comme il y a des nécessités pratiques d’agir ensemble, c’est très fréquent que les musulmans et les chrétiens se fassent des dons pendant leurs fêtes respectives. Mais bien sûr, pour la personne qui n’a pas les bonnes connexions, pour la personne qui n’est pas soutenue à l’extérieur de la prison, pour la personne qui par exemple a un handicap…Ça on l’a vu dans le film, il y a un jeune garçon qui a une main en moins parce qu’il a tenté de se tuer avec une grenade…Il n’a qu’une seule main, il n’arrive pas à travailler, et donc c’est très très dur pour lui. Il est souvent puni, parce que quand on ne paie pas, on est puni…Ou même pour les gars qui sont tout au bas de l’échelle, un des «bara» que tu peux faire assez facilement, comme l’eau ne monte pas dans les bâtiments, c’est aller chercher l’eau en bas, parce qu’elle n’est disponible qu’à certaines heures. Déjà, il faut avoir des bidons, des seaux, jouer des épaules, se bagarrer un peu, pour remplir des bidons, ensuite remonter assez vite pour retourner chercher de l’eau, et ça c’est un travail très physique, épuisant, quand on fait tous les jours, pour 150 à 200 francs CFA. C’est très dur.

Configuration de la Maca

Pour vous donner une idée, vous avez trois bâtiments principaux : le bâtiment A, où sont les petites peines et les gens qui sont en préventive, donc qui n’ont pas encore été jugés, le bâtiment B où sont les moyennes peines on va dire, jusqu’à dix ans, et le bâtiment C. Là, c’est les détenus les plus dangereux, et c’est les très longues peines : 20-30 ans. Et à l’intérieur du bâtiment C, il y a une zone encore plus fermée, qu’on appelle le blindé. Ça, c’est vraiment la prison dans la prison, où l’on met les prisonniers qui arrivent et aussi une partie de ceux qu’on punit, mais il y a d’autres cellules de punition un peu partout. Ça c’est chez les hommes, cette division A, B, C.

Par contre, chez les femmes, et c’est un des problèmes chez les femmes, tout le monde est ensemble. Il y a une toute petite section pour les femmes mineures, une vraiment toute petite, et juste à côté, il y a encore une toute petite section, une toute petite pièce, pour les femmes qui ont des bébés, et qui peuvent garder leurs bébés jusqu’à 3 ans. Pour elles c’est très dur, déjà, de se préparer à ce que l’enfant parte, et pour la petite histoire, c’est un endroit où il y a énormément de moustiques, et nous on se faisait bouffer quand on tournait la séquence, on a eu du mal à tourner cette partie-là…

Les problèmes principaux, c’est d’abord une nourriture suffisante pour être en bonne santé, l’accès aux médicaments aussi c’est compliqué, la communication avec l’extérieur, que ce soit avec les familles, les avocats, ou avec des médecins, parce que la prison, elle est gérée avec un personnel qui manque. Par rapport au nombre de détenus, c’est une grosse institution, c’est très compliqué à gérer.

«Une certaine stabilité dans la prison»

De l’avis général, la situation s’est améliorée ces dix dernières années, et il y a quand même une certaine stabilité qui existe dans la prison. Ceci dit, cette économie interne de la MACA et le système d’organisation hiérarchique, entre les détenus, ça permet d’avoir une paix et une stabilité dans la prison, et nous on a pu le constater. Souvent, le chef, ça ne va pas être le plus tatoué, le plus grand, le plus fort…Parce que c’est aussi des chefs qui rendent une partie de la justice quand il y a de petits conflits. C’est souvent des gens qui savent apaiser les tensions, régler les problèmes, ils savent parler avec l’administration, ils savent écrire aussi, remplir des formulaires etc., et donc il y a un très grand respect de cet ordre.

Diriez-vous que les détenus respectent des règles qu’ils n’auraient peut-être pas respectées «dehors» ?

On a justement un détenu qui nous le dit, il nous dit : « Dehors, tu peux faire ce que tu veux, tu peux voler, personne ne te dit rien, sauf le jour où on t’emmène en prison. Par contre, en prison, tu n’as pas le droit de te battre, de voler, parce que là, les conséquences sont très dures et très graves tout de suite. » Et donc lui il dit : « Il y a plus de règles dans la prison qu’à l’extérieur de la prison ».

Qu’en est-il de la mixité hommes-femmes dans la MACA ?

Les femmes sont dans un bâtiment séparé, mais il y a ce qu’ils appellent la cantine ; donc c’est un espace qui est devant le bâtiment des femmes, et qui est fermé par une grande grille, et les hommes, certains hommes, ceux qui ne font pas de bêtises et sont en règle avec les gardiens, peuvent y accéder, et peuvent acheter des plats que les femmes cuisinent. Donc là, pour les femmes, c’est une occupation ; en nouchi (argot ivoirien, Ndlr) là-bas, ils disent que ça décale la prison, donc ça leur permet de passer le temps, d’être entre elles et d’avoir une activité. C’est valorisant aussi, pour un travail qu’elles font de leurs propres mains, et ça leur permet d’avoir un peu d’argent, et d’avoir une interaction avec les garçons ; mais comme il y a cette grille, et que c’est très surveillé, ça reste très sommaire.

Pourriez-vous revenir sur vos conditions de tournage ?

Les conditions de tournage, ce n’était pas facile…Euh…Mais on a eu la chance de pouvoir nous appuyer sur le soutien de certains gardiens, qui nous ont vraiment aidés dans notre projet, et surtout avec ce système d’organisation des détenus. Certains chefs nous ont fait confiance, ils ont diffusé notre démarche à l’intérieur de la prison…Même si au début il y avait quelques réticences ; c’est normal, on était deux Blancs avec une caméra. Dans une prison, on ne peut pas se cacher, et il y en avait qui se demandaient ce qu’on faisait, et pourquoi. Et on prenait le temps, en parlant, en expliquant ce qu’on faisait, qu’on pouvait, nous, mettre en forme leur parole, faire sortir leur parole au-delà des murs, c’était vraiment ça notre objectif. Vraiment, on a eu un très bon accueil de la part des détenus. On a eu assez peu de problèmes avec eux, ensuite il y avait des problèmes matériels : c’était compliqué de recharger des batteries, ce n’était pas des conditions de tournage faciles, et c’était surtout compliqué de tout faire en un mois, sans avoir pu repérer l’endroit auparavant. On a vraiment dû s’immerger à fond, dès le début, pour pouvoir aller chercher des choses. On a compris très tôt, par exemple, que le personnage principal du film, ce serait la prison elle-même, parce que c’est tout un monde, c’est comme une vie à part entière, et nous on voulait comprendre cette vie, ses codes, et montrer aussi tout ce qu’on y trouve en images puisqu’on y trouve des gens qui fabriquent des meubles, des gens qui font de la coiffure, des bijoutiers, des électriciens, etc.

«Dans l’ombre» tourne aussi autour d’une série de portraits. Une façon de donner un côté «humain» à votre film ?

On ne voulait pas s’intéresser à pourquoi les gens sont en prison, parce que c’était trop compliqué et que ça nous obligeait, nous, à sortir de la prison après, pour voir ce qu’on nous raconte. Nous, on voulait emmener le spectateur dans la prison, y rester pendant toute la durée du tournage, et donc ce qu’on demandait aux détenus, ce n’est pas pourquoi tu es en prison, mais comment tu es en prison, quel est ton quotidien maintenant. On a même réussi à nouer des relations de confiance et d’amitié avec certains détenus. Ce qui était difficile parfois, c’est que les gens dans la MACA, comme partout, ils ont une certaine pudeur, c’est-à-dire qu’ils ne vont pas tout de suite dire, en arrivant : « Regarde, c’est sale, regarde, on n’a pas ce qu’il faut, regarde, ça ne va pas. » Ils vont plutôt commencer par dire : «Bienvenue chez moi, regarde ce que j’ai, ce que j’arrive à en faire, et qu’est-ce qu’on peut partager… » Et nous ça prenait plus de temps pour essayer de leur dire : « D’accord, ok, mais qu’est-ce qu’il y a derrière, qu’est-ce qui ne fonctionne pas aussi chez toi ? »

Vous êtes-vous parfois sentis humainement impliqués, au-delà de votre rôle de réalisateur ?

Mais tout le temps (il répète)…Tout le temps, parce qu’on était quasi tous les jours, sauf un jour par semaine les week-ends, dans cette prison. On y a même dormi une nuit, pour pouvoir voir comment ça s’organisait le coucher des détenus etc. Et il y a des gens qu’on voyait tous les jours pendant un mois, donc forcément on développe des liens d’amitié, on se voit, on se salue de loin, et ça a été, je pense pour nous, la plus grande récompense du film : c’est que humainement on a été amenés à fréquenter ces gens-là, à s’apprécier mutuellement, et ce n’est pas des gens qu’on aurait pu rencontrer facilement comme ça, à l’extérieur. Et le fait d’être là dans cette prison, et qu’il y ait un rapport de confiance qui se crée…On a pu exister avec les hommes et les femmes de cette prison, partager des moments avec eux, et il y a quelque chose de très fort, de très humain qui se joue là-dedans, et c’est vraiment toute la richesse de l’expérience que nous avons vécue là-bas.

Tout cela reste dans l’esprit de TerraTerre Films ?

Oui…Oui…Oui…Mais de toute façon, ça fait partie de notre ADN. Nous, on a créé TerraTerre en se disant : l’idée de TerraTerre, c’est comme de rapprocher deux terres qui ne se connaissent pas, et donc c’est d’aller chercher, dans des endroits qui sont difficiles d’accès, dans des milieux culturels ou sociaux qui sont compliqués, d’aller chercher des paroles qu’on n’entend pas, qu’on n’a pas l’habitude d’entendre, et c’est ce qu’on veut faire vivre, à travers nos différents projets. Là, avec celui-là (« Dans l’ombre», Ndlr), on a réussi à amener la parole de ces hommes et de ces femmes déjà sur l’Afrique francophone, avec TV5. Le film sera aussi diffusé et sous-titré en anglais sur l’une des chaînes du groupe BBC, on fait différents festivals, et pour nous c’était important que le film ne s’adresse pas qu’à un public européen. Dans les questions qu’on posait, dans les réponses qu’on apportait, en Côte d’Ivoire et dans toute l’Afrique de l’Ouest, la MACA, c’est une prison très connue, il y a une curiosité, il y a beaucoup de légendes qui se disent, nous on voulait montrer la réalité de cette prison-là, et il y a aussi le tabou social de l’enfermement. Il y en a beaucoup qui le vivent très mal : quand tu es en prison et que soudainement on ne te donne plus de signe de vie de l’extérieur, tu perds tes amis, ça c’est très très dur pour eux, et nous on voulait passer au-delà du tabou et montrer ces gens-là dans leur humanité, en disant : ils s’organisent, ils travaillent, ils essaient de s’en sortir comme partout.

Aviez-vous quelques préjugés en mettant les pieds à la MACA?

Je pense qu’on a réalisé une photographie qui est très pertinente, parce qu’on a pu rester un mois, parce qu’on a pu aller partout dans la prison. Je n’ai pas de regrets par rapport à ce qu’on a fait, au contraire. Je pense qu’on a fait les bons choix de réalisation, parce que ça nous a permis de montrer, en choisissant de traiter le système, tout en essayant quand même de donner une grande part à l’individualité et aux gens qui sont dedans, de montrer la globalité de la chose. C’était le bon choix. Par contre, c’est vrai qu’en arrivant, c’est très impressionnant quand on entre dans la MACA : on se demande un peu où on met les pieds, et moi, comme Nico (Nicolas Franchomme, co- réalisateur du film Ndlr), on avait forcément des appréhensions sur comment on allait être reçu. Ensuite, durant le tournage, comme les gens sont en train de partager des choses importantes avec nous, ce qui prend le pas, c’est l’aspect technique : on veut être juste, on veut que techniquement tout aille bien, pour que le témoignage de la personne nous donne ressorte au mieux, et que les efforts qu’il fait soient vraiment valorisés. Sur le coup, on n’y pense pas, mais avant d’y aller, on se demandait comment ça allait être.

Les détenus ont-ils eu la possibilité de voir le film ?

Alors…Il y a certains qui ont pu le voir, grâce à TV5. Nous, on aimerait organiser une projection là-bas ; après, il faut savoir que, fort heureusement, il y a certains participants du film qui sont déjà sortis de prison, on est très contents pour eux, on est d’ailleurs toujours en contact avec certains d’entre eux. Le problème, c’est un problème de logistique. Si on veut projeter, il faut le faire dans un endroit suffisamment grand pour accueillir presque tout le monde, il faut que ce soit ouvert à tout le monde donc le plus facile ce serait d’être à l’extérieur, et du coup projeter à l’extérieur, mais on ne peut pas faire ça la nuit, pour des raisons de sécurité, et pour projeter de jour, il faudrait construire un abri…On a des partenaires là-bas, qui sont partants pour nous aider, et voilà…On va voir comment le film évolue, c’est un souhait qu’on a. C’était important que l’on aille à Saint-Louis, pour que le film vive en Afrique

S’il y a une chose que j’aimerais rajouter, c’est pour parler des membres de l’association Ngboado, qui travaille dans le milieu carcéral ivoirien, et qui nous ont demandé s’ils pouvaient organiser des projections avec notre film, pour sensibiliser l’opinion publique aux problématiques carcérales, aux problèmes des prisonniers, et soulever des fonds aussi, pour améliorer certaines choses dans la prison. Donc nous, ça rentrait totalement dans nos objectifs, on leur a laissé le film, et là ils vont organiser des projections. Moi je suis très content si on parle de leur travail. On leur souhaite tout le meilleur et on les appuie à 100%.

Comment vous êtes-vous retrouvés au Festival documentaire de Saint-Louis ?

Ecoutez, c’est eux qui ont repéré notre film et qui sont venus vers nous. Nous, on était déjà très fiers qu’ils aient repéré notre film (rires). On est en compétition pour le Meilleur moyen métrage documentaire, et bien sûr, on espère gagner un prix, mais déjà le fait de participer, de montrer le film au Sénégal, pour nous, c’est super important, et le fait d’être avec d’autres réalisateurs, d’autres acteurs, qui font vivre le cinéma documentaire, en Afrique particulièrement, ça va être super enrichissant, et nous on est vraiment heureux de prendre part à ce Festival-là. Cette année, il y a trois films belges : il y a nous («Dans l’ombre», Ndlr), il y a «Le Ministre des poubelles » de Quentin Noirfalisse qui a gagné pas mal de prix, qui a fait pas mal de bruit, et il y a aussi un film qui s’appelle « L’eau sacrée » (Olivier Jourdain, Ndlr), qui a été réalisé sur les «femmes-fontaines» au Rwanda. J’ai juste vu une espèce de grand trailer de très très bonne facture…Il y a beaucoup de concurrence dans les films belges (rires) cette année.

Pourquoi le documentaire ?

Parce que le documentaire, du moins chez moi, c’est d’abord l’obsession de faire exister des images, qui n’existent pas ailleurs, et le cadre documentaire permet de déployer un langage qui est très souple, dans lequel je trouve qu’on peut mieux valoriser les ressentis et l’humanité des personnes qui prennent part au projet. On peut vraiment prendre le temps, même en termes d’illustration, d’aller chercher de petits détails, et de nourrir comme ça des discours qu’on nous donne. Donc par rapport à un cadre média traditionnel, on a une plus grande liberté de langage, c’est aussi beaucoup plus difficile à articuler, et ça a été un long travail, au montage, de créer l’identité du film, et ça, la monteuse, qui s’appelle Virginie Messiaen, nous a beaucoup aidés, et on a eu la chance d’être pris par Need Productions quand on est revenu de notre tournage, et d’avoir toute une post-production vraiment professionnelle. On a pu rentrer dans un langage documentaire qui nous est à la fois très personnel, mais qui permet aux gens de rentrer dans l’expérience qu’on a vécue, tout en objectivant les contenus qu’on a cherché à montrer, et ça c’était important pour nous.